2020年3月27日金曜日

比和まちなか散歩地図

比和まちなか散歩地図

答えは次の写真の下

「比和まちなか散策ラリー」の答え

①博物館駐車場(I:N)

②みゆきばし(P:Q)

③浄土寺前(B:J)

④かどやばし(E:L)

⑤みどり信金前(F:G)

⑥妙玄寺(A:D)

⑦胡橋(M:O)

⑧円光寺前(C:H)

⑨かじたやばし(K:R)

2020年3月26日木曜日

2020年3月23日月曜日

赤子岩

古頃八幡神社

地図番号古頃八幡神社・亀井美濃守史跡

- 延歴10年2月、豊か前国宇佐八幡宮へ参詣し神札を拝受、同年3月、今の社地に創建したといわれています。

- また境内には、飢饉に苦しむ村民を助け処刑されたとされる、亀井美濃守(かめいみのうのかみ)の石碑が建立されています。

古頃八幡神社

亀井美濃守史跡

比和っ子・比和の宝かるた

- 歴史感じる古頃八幡神社の大杉だ

- 農民を飢えから救った亀井美濃守様

地図

勝光山

地図番号㊵勝光山

- 庄原市比和町三河内と川北との境にある山(標高947m)です。見る方向からは山頂が双峰になっている美しい山です。

- 川北では「勝甲山」、三河内では「祥高山」と書いていたといわれています。

- 古名は「正香山」で、正香山祇命(マサカヤマズミノミコト)という山の神の鎮まる山であったとされています。

- 天台宗が盛んであった頃、この山は修行僧の集まる聖地になり、その坊12に及ぶ盛況ぶりと記されていますが、やがて乱世となり廃壊し、その霊仏は近くに移されたとされています。

- 古書のひとつに、その12坊は比和町のもので、慶雲・城福・正福・大福・栄昌(永昌)の諸寺が記され、別書には、神宮寺・浄土寺、三日市の勝光寺などもあげられているものの、真偽のほどはさだかでないとされています。

- また、勝光山はろう石の産地です。昔は、八角石とか六角石といって名産になっていたそうですが、ろうに似た触感があるので、後に、ろう石になったといわれています。

- ろう石とは ”滑石(かっせき)は最も軟らかい鉱物です。爪でも傷を付けることが出来ます。白色が本来の色ですが、不純物によって、淡緑色や淡紅色のものも存在します。ろうそくのような光沢と感触を持っているので、ろう石とも呼ばれています。紙が高価だった時代、子供達は道路や壁などに、ろう石で絵を描いて遊んだそうです。滑石は印鑑や化粧品の材料として利用されています。上質な西洋紙(事典などに使われている真っ白な厚紙)には滑石が混ぜられおり、本が重たい原因となっています。文字を書くのに使用された滑石が、文字を書かれる紙に利用されているとは、不思議な話です。”引用http://www.istone.org/talc.html

勝光山(右側の双峰)

三つ子山(左)から勝光山(右)山並み

三河内からの眺望

地図

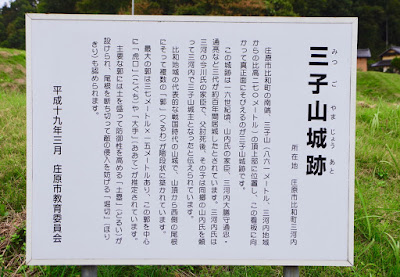

三つ子山城跡

地図番号㊴三つ子山城跡

- 城跡は、南北約190m、東西約70mの城郭で、山頂部分に山城が築かれていたといわれます。

- 城跡からは、カンナ流しにより形成された三河内のカンナ残丘の眺望が広がります

- その三子山城主の三河内通忠、通景の二代墓塔が慶雲寺にあります。

- 慶雲寺は、慶雲の時代にできたお寺とされており、三河内氏の発願により、三子山城主の菩提寺として、現在地へ建立されたといわれています。

農免道の石碑(奥の山が三つ子山)

小和田南にある案内

小和田南から見た三つ子山(三子山城跡は奥の左の山)

三つ子山(左)から勝光山にかけての山並み

山頂

山頂からの眺め(三河内)奥の右側の高い山は猿政山

防地から見た三つ子山(3つのピークがある)

比和っ子・比和の宝かるた

- 伝統の刀踊りは三つ子山まつり

- 三つ子山歴史感じる城の跡

地図

防地ため池

地図番号㊳防地ため池

- 三河内の耕地は,カンナ流しなどの採鉄によって崩された土で面積を増やしていきました。

- 土地の面積に対して川も小さく水量が不足しているので地域内にたくさんのため池が作られました。

- それでも日照りの続くと水不足となるため,昭和15年4月18日に大貯水池(防地ため池)建設竣工式が計画され,戦中戦後の苦難を乗り越えて完工しました。

防地ため池

三河内から防地ため池への道(県道58)はカンナ残丘の中を抜けている。

防地峠から三河内方面

防地ため池は大貯水池

登録:

コメント (Atom)